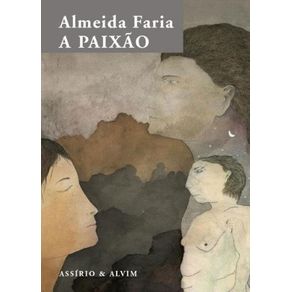

Ler Almeida Faria é regressar, de outro modo, a Yoknapatawpha, a criação de William Faulkner para o implacável sul, essa paisagem de morte, infortúnio, exasperação e declínio. A Paixão é a reinvenção desse sul povoado de vozes que se sucedem e se contaminam. Não é por acaso que a stream of consciousness de Piedade anuncia a de João Carlos que anuncia a de Arminda que anuncia a da Mãe que anuncia a de André que anuncia a de Francisco que anuncia a de Jó que anuncia a de Tiago que anuncia a de Moisés que anuncia a de Estela, e assim sempre, com alguns sobressaltos e descontinuidades, num vórtice cruzado de tempos, qualia, experiência. Yoknapatawpha densamente povoada, cingida a uma duração que parece transbordar como negra densidade do tempo: «Manhã», «Tarde», «Noite». Ler Almeida Faria é compreender como só a palavra poderá fazer do espaço tempo, numa modulação do humano que é, afinal, uma lógica do sensível e do concreto em que as ideias são ideias do corpo, ideias no corpo, e em que o brilho metafísico do mundo é devolvido, como um eco sem origem ou cuja origem não poderá sequer ser ponderada. Tudo acaba em morte, mas também em ressurreição, a ressurreição do que não tem nome, ainda. A Paixão será porventura a mais espessa cortina de linguagem que a literatura portuguesa terá produzido na segunda metade do século XX. Podemos dizer, quase nostalgicamente, que já foi grande a escrita em português. Luís Quintais